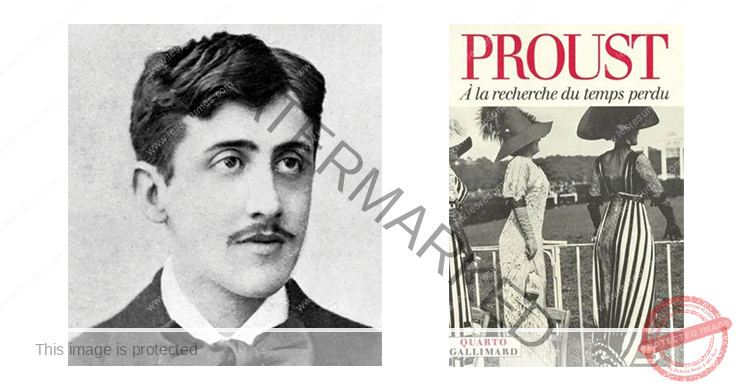

Dans la recherche du temps perdu, Marcel Proust, un auteur français, emmène le lecteur dans un voyage au travers les souvenirs du narrateur. L’œuvre comprend sept tomes, qui exposent, chacun, une période particulière de la vie du protagoniste. L’auteur se sert d’ailleurs de ces réminiscences pour développer ses réflexions sur la mémoire, ainsi que sur le concept du temps.

Résumé

Du côté de chez Swann

Le narrateur rappelle à lui les souvenirs de la place où il a vécu toutes ses nuits. L’image de sa chambre dans la maison de sa grand-tante, à Combray, s’impose évidemment à lui. Ce souvenir semble imprimé dans son esprit, jusqu’au jour où un nouvel éclat de mémoire ne le remplace. Sa mère lui propose du thé, accompagné de madeleines. Le narrateur commence par refuser ; cependant, il finit par céder et accepter. Du côté de chez Swann plonge le lecteur dans les souvenirs d’enfance du narrateur. Ainsi, au fil des mots, il vient à la rencontre d’un enfant heureux, aimé et choyé. Il assiste, non sans émotion à l’éveil du garçon qui s’émerveille devant les paysages de Combray. Il découvre également la passion naissance de l’enfant envers la lecture.

Un amour de Swann

Un amour de Swann, retrace les amours de Charles Swann, le voisin et ami du narrateur. En ce sens, il se distingue subtilement des autres titres de la saga. Charles Swann éprouve des sentiments forts envers Odette de Crécy. Sa passion dévorante alimente une jalousie qui s’intensifie de jour en jour. Odette de Crécy assiste habituellement aux soirées organisées par les Verdurin, un couple de bourgeois. Mû par son amour, Charles s’efforce de s’intégrer à ce milieu peu familier ; néanmoins, Madame Verdurin se désintéresse rapidement de lui. Ainsi, le jeune homme se retrouve banni du salon du couple de bourgeois. Charles a le cœur lourd. Cependant, la distance qui s’est instaurée entre lui et Odette gomme petit à petit sa jalousie et sa possessivité. L’histoire de Charles Swann fait écho à la douloureuse expérience du narrateur.

À l’ombre des jeunes filles en fleurs

Le narrateur tombe amoureux de Gilberte Swann. Le temps passé avec la fillette emplit son cœur de joie au point que le garçon ne jure plus que par les Swann. Par ailleurs, c’est lors d’une visite chez leur voisin fétiche que le narrateur a la chance de rencontrer un de ses auteurs préférés, à savoir Bergotte. Cependant, le garçon se heurte à sa première désillusion : l’homme ne correspond en rien à l’idée qu’il se faisait de lui. Puis, sa relation avec Gilberte perd de sa magie. Le narrateur décide de prendre ses distances. De plus, il a la ferme intention de conjuguer ses sentiments envers sa voisine au passé. Cependant, il continue de maintenir ses relations avec Odette Swann.

Deux ans plus tard, le narrateur voyage avec sa grand-mère à destination de la station balnéaire de Balbec. Rien que la pensée de se retrouver dans un endroit peu familier le remplit d’inquiétudes. Cependant, au fur et à mesure qu’il s’habitue à son nouvel environnement, son angoisse s’apaise, et son intérêt pour les clients de l’hôtel est piqué. Le narrateur y rencontre un bon nombre de personnages. Madame Villeparisis qu’il accompagne dans ses promenades en voiture, Saint-Loup, le neveu de la vieille dame avec qui il se prend d’amitié, le Baron de Charlus, et Albert Bloch, un ami d’enfance qui l’avait introduit à Saint-Loup, se distinguent particulièrement.

Les horizons du narrateur s’élargissent proportionnellement à son cercle d’amis. Les tendances lunatiques du baron éveillent sa curiosité. Il tisse des liens d’amitié avec le groupe d’Albertine Simonet. Il se découvre une attirance pour certaines de ses amies. Enfin, il tombe amoureux d’Albertine.

Le Côté de Guermantes

Les parents du narrateur quittent Combray pour s’installer dans une partie de l’hôtel des Guermantes. Fasciné par l’aristocratie représentée par madame de Guermantes, le narrateur emménage quelque temps dans la demeure de Saint-Loup, situé à Doncières.

Retour à Paris, le narrateur se trouve nez-à-nez à deux types de maux. D’un côté, sa grand-mère lutte contre la maladie ; d’un autre côté, son ami Saint-Loup est en proie à la maladie d’amour. La maîtresse de ce dernier s’avère être une ancienne prostituée reconvertie. Le narrateur a l’occasion de fréquenter divers salons, notamment ceux des Villeparisis et des Guermantes. Il se familiarise avec le décor de Saint-Germain. Cependant, une nouvelle vient troubler sa routine : l’état de santé de sa grand-mère se détériore. Elle est victime d’une attaque. une attaque.

Sodome et Gomorrhe

Le narrateur prend conscience de l’existence de l’homosexualité. Au détour d’un hasard, il prend connaissance de la passion qui lie monsieur de Charlus et Jupien. Puis, convié à la soirée de la princesse de Guermantes, le narrateur saisit l’opportunité d’approfondir ses connaissances sur l’aristocratie de de Saint-Germain. Cette soirée attise son envie de voir Albertine. Pourtant, sa réaction face à l’attente le trouble : à certains moments, il a l’impression que ses sentiments pour la jeune fille font partie de l’ordre du néant. Il appelle d’ailleurs ces courts épisodes « les intermittences du cœur »

Retour à Balbec. Un ascenseur émotionnel est au rendez-vous. Les souvenirs de sa défunte grand-mère ressurgissent. Ses sentiments pour Albertine vont et viennent, tantôt puissants, tantôt fébriles. Des pensées aussi paradoxales que contradictoires l’assaillent bientôt. D’un côté, il désire rompre avec Albertine ; d’un autre côté, afin de sauver la jeune fille de ses potentiels penchants lesbiens, le narrateur décide de procéder au mariage.

La Prisonnière

Le narrateur entame sa vie maritale avec Albertine. Le couple réside dans la maison de ses parents, en compagnie de Françoise, une domestique. Cependant, les jeunes époux vivent une union malheureuse : Albertine est sujette à la jalousie maladive de son époux. Le narrateur, victime de paranoïa, met sa femme sous surveillance. Ainsi, lassée de cette situation, Albertine se volatilise un jour.

Albertine disparue

Le narrateur n’a qu’une idée en tête : retrouver Albertine. Malheureusement, sa quête se révèle vaine : son épouse décède d’une chute de cheval avant qu’il ait eu le temps de la revoir. Le temps s’écoule, indifférent tant à son chagrin qu’à la perplexité qu’engendrent ses absences momentanées de sentiments envers sa défunte femme. Ainsi, il se lance dans une nouvelle quête : comprendre Albertine. André lui apprend que cette dernière était bel et bien homosexuelle.

Le chemin du narrateur croise à nouveau celui de Gilberte. Toutefois, son amour d’enfance ne porte désormais plus le patronyme de Swann. Sa mère, Odette reprend le nom de son second époux, monsieur de Forcheville. Ce n’est alors qu’à la mort de monsieur Swann que ses aspirations d’aristocratie pour sa famille se réalisent finalement.

Une nouvelle accueille le narrateur à son retour d’un voyage mère-fils à Venise : Gilberte et Saint-Loup décident de s’unir par les liens sacrés du mariage. Le couple le convie à séjourner dans leur demeure de Tasonville. Gilberte confie ses inquiétudes au narrateur. Elle craint que Saint-Loup n’entretienne une relation extra-conjugale. En effet, Gilberte ne se doute en rien de l’homosexualité de son époux.

Le Temps retrouvé

La première Guerre Mondiale éclate. Saint-Loup tombe au combat. Puis, au lendemain de la guerre, le narrateur se surprend à retourner au salon de la princesse de Guermantes. Les petites scènes du quotidien qui s’y déroulent déclenchent une série de souvenirs jusque-là oubliés. Les éclats de son passé lui délivrent une révélation sur l’art. Il sent qu’une œuvre littéraire qui n’attend que d’être écrite de ses mains grandit en lui.

Analyse de l’oeuvre

Marcel Proust adopte une démarche paradoxale : il part d’une vérité particulière, c’est-à-dire son expérience personnelle (son histoire, ses pensées et sentiment, le contexte de la haute bourgeoisie française du vingtième siècle) pour atteindre un plan universel, à savoir le concept du temps.

Dans A la recherche du temps perdu, Proust rejoint la conception du temps de Bergson. Le temps ne se limite pas à une dimension physique, mesurable en durée (minutes, secondes). Il s’agit d’une conception subjective, intime, dont l’interprétation ne dépend que de soi (de l’état d’esprit, des contextes). La réalité du temps n’est donc pas mesurable de manière scientifique. Le roman se distingue par la longueur de ses phrases, style d’écriture propre à l’auteur.

A la recherche du temps perdu renvoie à la volonté de l’auteur de saisir non une réalité, mais la réalité, à travers ses différentes facettes. Proust, au travers de sa plume, convoie que la réalité se lit à travers des visions subjectives : c’est la perception du sujet qui aide à en construire le sens. D’ailleurs, le narrateur livre une double perception du temps, celui qu’il a vécu dans le passé ; et celui qu’il vit au présent, alors qu’il se remémore le passé. Néanmoins, la richesse de l’œuvre repose dans le fait qu’il dépasse largement le domaine de l’introspection. Il livre un portait réaliste de la société de son époque. Il analyse la bourgeoisie, l’aristocratie et le milieu prolétaire au travers des personnages de Guermantes, des Verdurin et Françoise.

En bref, le titre A la recherche du temps perdu témoigne de la volonté de l’auteur à fournir une réflexion sur le concept du temps, sur la réalité du temps. Ce roman à la première personne invite le lecteur à se perdre dans la perception que le narrateur a du temps (celui passé avec ses proches). Le cycle se referme sur Le temps retrouvé, qui se solde par sa vocation enfin révélée : celle de l’écriture.